Nell’entroterra molisano, sul versante di una dolce collina che degrada verso il lago, sorge un delizioso borgo che sembra uscito da una favola. E’ Guardalfiera, un paese che veglia da un lato i primi rilievi, mentre, dall’altro, si riflette nelle acque del bacino del Liscione, piccolo gioiello del Molise.

Questo bacino occhieggia in mezzo al verde, tra boschi selvaggi e campi coltivati a frumento, oliveti e vigneti, e consente di vedere, superba in cima al monte, all’apice del borgo che domina la valle, la cattedrale di Guardialfiera. Girarle attorno, carezzando quelle solide mura, come se fossero pergamene che narrano riti antichi e fatti lontani, è dato trovare mura ricoperte da pietre scolpite da un significato arcano e senza tempo. Si riscontrano, infatti, raffigurazioni religiose, come croci, pesci, agnelli cruciferi, ma prevalgono misteriosi simboli apotropaici. E c’è la porta gotica laterale che è la prima Porta Santa della Cristianità, istituita da papa Leone IX, nell’anno 1053, realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli, benedetta dal Primate di Larino – Termoli, in rappresentanza di Papa Francesco.

Di origini antichissime, il suo centro storico vanta splendide perle architettoniche, come codesta chiesa di Santa Maria Assunta, risalente probabilmente all’undicesimo secolo. L’edificio, infatti, incorpora alcune testimonianze molto più antiche, appartenenti, in origine, ad un tempio pagano di secoli prima. Ed è il suo campanile ad attirare l’attenzione, non appena si giunge a pochi chilometri dal paese.

Ma l’attrazione principale del piccolo paese è senza dubbio il suggestivo lago, un invaso artificiale creato tra gli anni 1960 e il 1970, grazie alla costruzione di una diga sul fiume Biferno. Il bacino aveva lo scopo di fornire acqua potabile in una regione dove l’agricoltura ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Ma di questa imponente opera dell’uomo ne è derivato qualcosa di molto particolare, un capolavoro d’una lunghezza unica.

Si tratta di un lago di notevoli dimensioni, che sorge lungo il confine con la Puglia, attraversato da un lungo viadotto su cui scorre una delle principali arterie della regione che collega Termoli a Campobasso. E’ quindi impossibile non imbattervisi, ed ogni volta, è una visione mozzafiato. Oggi il bacino attira ancora molti turisti che si innamorano del paesaggio incantevole, e della tranquillità che vi regna.

Passeggiate nei boschi che, di tanto in tanto, lasciano intravedere uno spiraglio di azzurro, per poi discendere lungo le sue sponde, per godere un pò di relax a contatto con la natura. E’ una esperienza da non perdere. Ma c’è una sorpresa che ci attende, se saremo fortunati. Le acque del bacino nascondono un antico segreto. Con la creazione della diga, alcuni terreni attorno al paese furono allagati, e proprio qui sorgeva un antichissimo ponte, conosciuto con il suggestivo nome di Ponte di Annibale.

Si narra infatti che il famoso condottiero cartaginese vi passò per dirigersi poi verso Lucera, nella seconda guerra punica. I resti di questa splendida testimonianza del passato sono completamente coperti dall’acqua, ma, di tanto in tanto, tornano ad emergere, regalandoci una spettacolo irreale.

Le attrazioni, poi, che fanno di Guardialfiera un paese unico sono: la prima Porta Santa al mondo della Cristianità, aperta ogni anno nei primi due giorni di Giugno, per la remissione di tutti i peccati commessi. La porta è stata realizzata dalla più antica fonderia del mondo, per aver fuso, come si tramanda, la prima campana di bronzo nell’anno 1000, e, quindi, il presepe vivente che, oltre ad essere il più frequentato nei giorni di tutti i Natali, impegna tutto il paese, fabbri, falegnami, vasellai, fornai, pizzaioli, e termina nella cripta delle Chiesa dove c’è una natività che raggiunge l’intensa luminosità di un Rembrandt.

Ciò accade per pochi giorni all’anno. Solitamente durante il periodo estivo, giugno, luglio, quando, lunghi periodi in assenza di precipitazioni, e scioglimento della neve del Matese, o un grande consumo di acqua del bacino, portano alla formazione di secche. Talvolta, il punto più alto del ponte fa capolino dalle acque, anche per qualche settimana.

Annibale, attraversate le Alpi, nel posto più impervio ed alto, il Col delle Traversette, inizialmente con 37 elefanti, 50.000 fanti e 6000 cavalieri, ridotti ad 1 elefante, 30000 fanti e 4000 cavalieri, ebbe a scontrarsi con i Taurini e coi i Romani con al comando di Publio Cornelio Scipione, padre dell’Africano, al Ticino alla Trebbia, ed alfine al Lago Trasimeno, vittoriosamente.

Si riposò, poi, nel castello di Gerione, di metri 140 per 40, che era un deposito di vettovaglie varie, nelle vicinanze di Larino-Casacalenda, dove, a pochi chilometri di distanza, stazionava un altro esercito Romano, al comando di Fabio Massimo il Temporeggiatore.

Sua intenzione era di recarsi a Lucera, per rifornirsi di grano, attraversando quel ponte che prese il suo nome. La battaglia di Canne che ne seguì, la più famosa nella storia, è ancor oggi oggetto di approfonditi studi, se cioè lo scontro è avvenuto nei pressi del fiume Ofanto o del Fortore. Il Momsen ebbe a dire che, con questa cruenta vittoria il 2 Agosto 216, Annibale era senz’altro da considerare il più grande condottiero della storia antica. Vi morirono 30.000 soldati Romani.

Ma, ricostruendo l’accaduto, torniamo indietro : I romani chiamavano i Fenici alla maniera Greca : Puni, e quindi Punici. Per le guerre puniche (264 a.C,- 145 a. C.), le protagoniste furono Roma e Cartagine che si sfidarono per la loro supremazia nel Mare Mediterraneo.

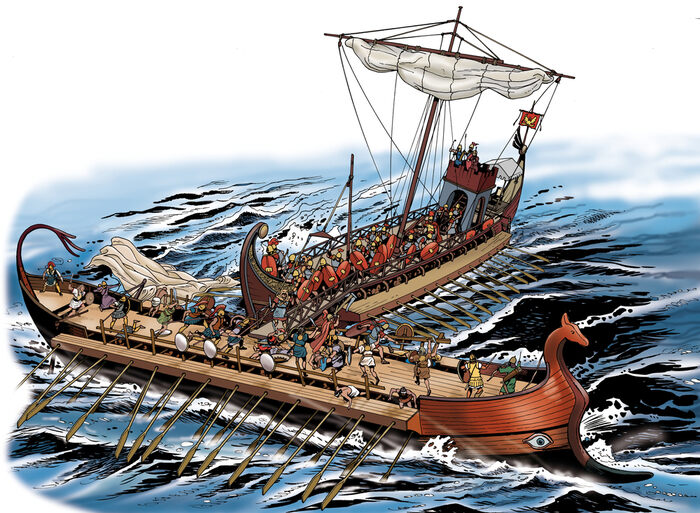

La prima fase storica, in mare, nel 260 a.C, a Milazzo, fu vinta dai Romani con l’ausilio dei corvi: rostri che, bloccando la nave avversaria, rendevano l’arrembaggio un combattimento sulla terra ferma, dove i Romani erano imbattibili.

Alla metà del III secolo a.C., Roma, fondata nel 753 a.C. era ormai

una realtà florida che, dall’originale culla nel Lazio aveva cominciato una inesorabile espansione ottenuta grazie ad un esercito organizzato che sulla terra ferma si era dimostrata di non aver rivali.

Cartagine, invece, era una colonia fenicia, fondata dai viaggiatori provenienti da Tiro, sin dal 814 a.C. sulla costa settentrionale dell’ Africa, ed essendo molto attiva per i suoi traffici, preferiva servirsi di contingenti di truppe mercenarie, mentre riservava per i suoi cittadini le sue tri remi, quadri remi e anche quinque remi.

Nell’area del Castello di Gerione, è stata trovata una stele dedicata a Tanit, dea protettrice di Cartagine, datata tra la fine del III secolo a.C. ed il II secolo a.C., un pezzo che ci dimostra il passaggio del Generale Cartaginese, che aveva occupato il castello di Gerione nel 219 a.C. perché con vettovaglie e perché il suo esercito doveva riposare. L’obiettivo attuale, nelle persone Piero Tozzi e Marco Masciantonio, sindaco di Larino, è quello di continuare gli scavi per rendere onore alla storia.

Ricordiamo che, profittando dell’assenza di Annibale, alla ricerca di vettovaglie per il suo esercito, il Sannita Marco Minucio, magister equitum, di pari comando con Fabio Massimo, attaccò con 8000 soldati le forze puniche, ottenendo un piccolo successo, salvato poi da Fabio Massimo il temporeggiatore, al ritorno di Annibale.

Al comando dell’ esercito Romano a Canne erano Terenzio Varrone ed Emilio Paolo, ma anche nei confronti dei greci di Sicilia e d’Italia, che videro in Siracusa l’ultimo baluardo della grecità, nell’area del Mediterraneo.

Roma, fino allora non aveva guardato al mare, impegnata a difendersi dai Sabelli, dagli Etruschi, dai Galli , dai Greci, per conquistare l’egemonia in Italia.

Cartagine, senza un vero esercito cittadino, era costretta a combattere contro i greci di Cirene, di Massilia, di Siracusa in Sicilia, ma appariva pronta a sostenere le sue conquiste.

Nel IV secolo il dominio commerciale del Mediterraneo era quindi così diviso: Il mare Egeo era controllato dai Greci, il mare Adriatico e Ionio dalle città Marinare, il Mediterraneo occidentale da Cartaginesi, dagli Etruschi e dalle colonie greche del Sud Italia.

Cartagine, fondata nel 814 a.C., controllava i terreni Libici, i Numidi, l’Iberia, la Sardegna e la Corsica, ed era considerata la città più ricca del mondo, per i suoi commerci e per poter, con la sua flotta, impedire a tutti i contatti con le terre della Britannia, ricche di materie prime.

Una piccola panoramica riassuntiva, comunque, potrebbe essere eplicativa sull’argomento che andremo ad esporre.

Le guerre puniche furono tre guerre combattute tra Roma e Cartagine, che si risolsero con la totale supremazia di Roma sul Mar Mediterraneo, che finì con l’essere chiamato Mare Nostrum:

Supremazia, cioè, della parte occidentale e controllo, per mezzo di regni a sovranità limitata, dell’Egeo e del Mar Nero.

Le due città, quasi coetanee, per lunghi secoli avevano tenuto una atteggiamento di reciproco rispetto, anche se dai trattati stipulati nel corso del tempo, traspariva una certa tendenza di Cartagine a sentirsi “superiore”.

Polibio, in merito, ci informa di quattro trattati : 509, 348,306, 279 a.C.. L’ultimo ebbe una forma di alleanza contro Pirro, Re dell’Epiro, chiamato in Italia da Taranto contro i Romani, e poi in Sicilia da Siracusa contro i Cartaginesi.

La sconfitta di Pirro, però, a Maleventum, nel 275 a.C., sancì il definitivo ingresso di Roma, che arrivò così a controllare saldamente l’Italia centro-meridionale.

La Sicilia, in seguito all’uscita di scena di Pirro, era divisa in due settori : a ovest i Punici, a est la città di Siracusa.Quest’ultima, per poter estendere il suo potere, aveva deciso di rivolgere le sue attenzioni a Nord dell’isola, contro i Mamertini di Messina che inviarono ambasciatori per chiedere aiuto prima a Roma e poi a Cartagine. L’antica simmetria di intenti cessò all’improvviso. Per 18 anni la guerra imperversò estendendosi a tutto il Mediterraneo, fino alla distruzione di Cartagine ,alla fine del Secolo.

La prima guerra punica (264 a.C,- 241 a.C.) fu principalmente una guerra navale. Le richieste di soccorso dei Mamertini raggiunsero Roma e Cartagine. Roma era riluttante ad impegnarsi in Sicilia, Cartagine invece inviò subito una squadra navale. Probabilmente vedere Cartagine a poche miglia delle coste del Brutium appena conquistato, dovette creare qualche apprensione nel Senato Romano che acconsentì a inviare soccorsi a Messina.

Questo andava contro il trattato n. 306 che vietava gli inteventi di Roma in Sicilia. Cartagine dichiarò guerra, alleandosi con la sua nemica storica : Siracusa contro Roma e i Mamertini.

La maggior parte della prima guerra punica, fu combattuta in mare, uno spazio ben noto alle flotte Cartaginesi. All’inizio della guerra, Roma non aveva nessuna esperienza di guerre navali.

Roma, del resto mancava della tecnologia adeguata .Per compensare la mancanza di esperienza, Roma equipaggiò le sue navi con uno speciale congegno d’abbordaggio, il corvo: Esso agganciava la nave nemica e permetteva alla fanteria trasportata di combattere come sapeva fare.

Tre battaglie terrestri furono combattute durante questa scontro. Nel 262 a.C. Roma assediò Agrigento. Giunsero rinforzi Cartaginesi guidati da Annone, ma la battaglia fu vinta dai Romani. Agrigento cadde.

La seconda operazione terrestre fu quella di Attilio Regolo quando, tra il 256 a.C. ed il 255 a.C., Roma portò la guerra in Africa. Cartagine venne sconfitta nella battaglia di Capo Ecnomo da una grande flotta romana, appositamente approntata che consentì alla legioni di Attilio Regolo di sbarcare in Africa. All’inizio, Regolo vinse la battaglia di Adys. Cartagine chiese la pace ma i negoziati fallirono e Cartagine, assunto il mercenario spartano Santippo, fermò l’avanzata romana, nella battaglia di Tunisi.

La guerra fu decisa nella battaglia delle isole Egadi vinta dalla flotta romana sotto la guida del console Lutazio Catulo.

Nell’intervallo di questa prima e seconda guerra, Cartagine dovette reprimere una rivolta delle truppe che aveva impiegato per l’impossibilità di pagarle le truppe stesse alla fine del conflitto. Dopo tre anni di battaglie, i mercenari furono sgominati e Cartagine potè riprendere il suo percorso, per riconquistare il vigore economico che aveva prima. Cartagine, comunque cercava di compensare le perdite subite con la prima guerra punica grazie ad una sistematica penetrazione in Spagna diretta da Amilcare Barca, e poi dal genero Asdrubale.

Dopo acerrime lotte politiche fra le due principali fazioni cittadine , infatti, Amilcare Barca, padre di Annibale, partì per la Spagna con un piccolo esercito di mercenari e cittadini punici. Non essendo aiutato dalla città, Amilcare dovette marciare per tutta la costa del Nordafrica e buon parte della costa spagnola. Sottomise molte popolazioni iberiche e, alla sua morte fu sostituito dal genero Asdrubale che consolidò le conquiste fatte e fondò la città di Carthago Nova, stipulando un trattato con Roma.

Quando anche Asdrubale fu ucciso, l’esercito scelse come capo Annibale, ancora ventisettenne. Dopo due anni, Annibale decise di portare la guerra in Italia, scatenando la seconda guerra punica. La seconda guerra punica (218 a.C.- 202 a.C) consistette essenzialmente in una serie di battaglie terrestri.

Spiccano le figure di Annibale e Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano. Il casus belli scelto da Annibale fu la sfortunata Sagunto, alleata di Roma, ma posta entro i confini punici. La città fu assalita, assediata e distrutta ( la città di Sagunto aveva chiesto l’intervento di Roma ma il Senato era diviso sul da farsi ). Roma chiese di sconfessare Annibale. Cartagine rifiutò ed accettò la dichiarazione di guerra. Annibale partì dalla Spagna con un esercito di 50.000 uomini, 6.000 cavalieri e 37 elefanti, come già scritto.

Attraversate le Alpi, Annibale giunse nella pianura Padana, con più o meno la metà delle forze. Nell’ottica di portare dalla sua parte le tribù galliche in lotta con Roma, combattè e sconfisse i Taurini, avversari degli Insubri che gli si allearono assieme ai Boi.

Con il magistrale uso delle cavalleria sconfisse le forze romane in due importanti battaglie sul Ticino e sul Trebbia. L’anno successivo attraversò l’Appennino e battè le legioni di Roma nella battaglia del Lago Trasimeno. Questa è una battaglia di particolare importanza nella storia della tattica militare perché è la prima per superiorità di manovra, ossia un esercito ottiene una posizione sul terreno tale da impedire all’avversario qualunque difesa, costringendolo quindi alla resa, cosa che i Romani non fecero preferendo farsi massacrare.

Sapendo di non poter assediare Roma, prima di aver raccolto intorno a sé le popolazioni dell’Italia centrale e meridionale, contrarie a Roma, si diresse al Castello di Gerione.

Roma lentamente si riprese e, adottando la tattica del logoramento, ideata dal dittatore Quinto Fabio Massimo, che poi prenderà il nome di “ cunctator “, per anni ed alterne vicende, combattè il generale Cartaginese, restringendo sempre più il territorio della sua azione, riconquistando man mano le città che Annibale conquistava. Così Capua e Taranto, per citare le più importanti, passarono di mano da Roma ad Annibale e di nuovo a Roma.

Nel frattempo Roma portava la guerra in Spagna, prima con i fratelli Publio e Gneo Cornelio Scipione, e poi dopo la loro morte con Publio Cornelio Scipione (futuro Africano) che attaccarono Asdrubale e Magone ( fratelli di Annibale ).La Spagna fu conquistata e Asdrubale venne in Italia cercando di portare rinforzi al fratello il quale al fiume Metauro fu sconfitto ed ucciso. Nel frattempo Magone tentava di rinfocolare contro Roma le tribù galliche della pianura Padana, ma fu sconfitto e ferito. Richiamato in patria, morì per le ferita durante la traversata.

In maniera non determinante fu coinvolto anche il re Filippo V di Macedonia che si alleò con Annibale e provò a combattere contro i Romani che si stavano espandendo verso l’Illiria e quindi i suoi territori. Roma mosse la sua diplomazia e le sue legioni riuscendo a fermare i Macedoni senza grandi sforzi, aiutata dal re di Pergamo. Masinissa, re di numidia entrò in guerra come alleato di Annibale e la terminò come alleato di Scipione, Specularmente, il Numida Siface alleato di Roma, finì la guerra come alleato di Cartagine.

Senza rifornimenti e rinforzi da Cartagine e senza riuscire a far sollevare le popolazioni del centro Italia contro Roma, Annibale si ritrovò praticamente assediato sui monti della Calabria dove, in seguito, gli giunse l’ordine di Cartagine di tornare in Africa per portare aiuto contro Publio Cornelio Scipione. Costui, infatti, contro il volere del Senato, guidato da quinto Fabio Massimo che riteneva prioritario estromettere Annibale dalla Penisola, partì per l’Africa, attaccando direttamente Cartagine. La città punica si vide costretta a richiamare Annibale che rientrò in patria dopo 34 anni di assenza.

Nel 202 a.C., a Naraggara, nei pressi di Zama, Scipione volse contro Annibale la sua stessa strategia e lo sconfisse, determinando la fine della seconda guerra punica.

Dopo l’avventura di Annibale, Cartagine aveva dovuto cedere anche le redditizie conquiste in Spagna, e stava pagando le indennità per la seconda sconfitta ( duecento talenti di argento annui per 50 anni ). Ma a far ricordare ai Romani la sempre pericolosità di Cartagine, ci pensava Catone il Censore.

Successe, però che, nel 193 a.C., Masinissa occupasse Emporia e, nel 174 a.C. occupasse Tisca, e nonostante la presenza della commissione di Catone, il re numida occupasse Oroscopa. Nel 150 a.C. l’esasperata Cartagine, rompendo i patti, apprestò un esercito di 50000 uomini, cercando di riconquistare Oroscopa., ma fu sconfitta. Il rischio per Roma era che Cartagine, troppo indebolita, cadesse preda della Numidia e, quindi si sarebbe formato un nuovo stato, dall’Atlantico all’Egitto, ricco e militarmente forte.

La rottura dei patti che voleva che Cartagine non dovesse prendere le armi senza il consenso di Roma, fornì a Roma un pretesto perfetto per poter intervenire e dichiarò guerra all’eterno rivale.

Era il 149 a.C., ed iniziava la terza guerra punica. L’esercito romano sbarcò vicino Utica. Non appena si seppe che i Romani erano forti di un esercito di 80.000 uomini e 4.000 cavalieri, Cartagine capitolò, inviando 300 ostaggi scelti fra gli adolescenti della nobiltà punica. I consoli ricevettero gli ambasciatori di Cartagine che dovettero accettare le condizioni poste : Cartagine consegnò armature, catapulte ed altro materiale bellico. Resi inermi i cartaginesi, i Romani, attraverso Censorino, avanzarono la pretesa che la città fosse distrutta e ricostruita a 10 miglia dalla costa. Il popolo cartaginese si ribellò; furono uccisi tutti gli italici presenti in città, furono liberati gli schiavi per aver aiuto nella difesa, furono richiamati Asdrubale ed altri esuli, fu chiesta una moratoria di 30 giorni per inviare una delegazione a Roma. Si ebbe, in questi 30 giorni una frenetica corsa Al riarmo, già segretamente riavviato negli anni successivi alla sconfitta di Zama le donne offrirono i loro capelli per fabbricare corde per gli archi. Quando i romani arrivarono alle mura di Cartagine trovarono un intero popolo stretto a difesa della sua città. Fu posto l’assedio. Cartagine era estremamente ben difesa. La sosta aveva dato ad Asdrubale, posto a capo dell’esercito la possibilità di raccogliere 50.000 uomini ben armati e l’assedio si protrasse. Nel 148 a.C. i nuovi consoli furono inviati in Africa, ma si rivelarono più incapaci dei predecessori Gli insuccessi romani resero audaci i cartaginesi, Asdrubale prese il potere con un colpo di stato e ordinò di esporre sulle mura i prigionieri orrendamente mutilati. I romani, inaspriti, non avrebbero concesso mercé.

Nel 147 a.C: Publio Cornelio Scipione Emiliano era stato nominato console di Roma insieme a Gaio Livio Druso. Asdrubale che difendeva il porto con 7.000 uomini, fu attaccato di notte e costretto a riparare a Birsa. Scipione bloccò il porto da cui arrivavano i rifornimenti per gli assediati; questi scavarono un tunnel-canale e riuscirono a costruire 50 navi, ma Scipione distrusse la flotta ed il tunnel-canale fu chiuso. Nel frattempo Nefari fu attaccata da truppe romane e cadde: questo portò la resa delle altre città. I Romani si poterono concentrare su Cartagine.

L’agonia della città si protrasse per tutto l’inverno, senza viveri e attaccata da una pestilenza. Scipione non forzò l’attacco, che venne lanciato solo nel 146°a.C. Per quindici giorni i sopravvissuti impegnarono i Romani in una disperata battaglia per le strade della città, ma l’esito era scontato. Gli ultimi soldati si rinchiusero nel tempio di Eshmun altri otto giorni. Scipione abbandonò la città al saccheggio dei suoi soldati ; Cartagine fu rasa al suolo, bruciata, le mura abbattute, il porto distrutto e fu anche gettato del sale sulla terra per evitare le coltivazione dei campi così da renderli ancora più aridi per Cartagine.